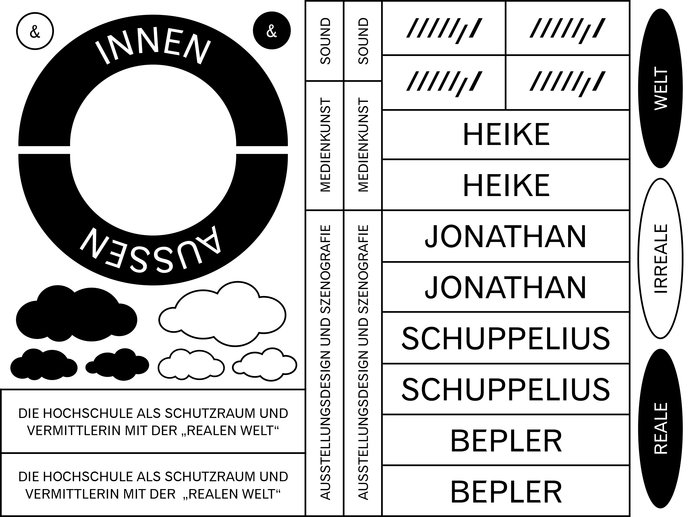

Grafik: Anna Cairns, Sascia Reibel, Lino Santo

CLEMENS JAHN

Was bedeutet es für euch, als Professorin und Professor der Szenografie beziehungsweise Medienkunst zu unterrichten und gleichzeitig außerhalb der Hochschule in diesen Bereichen tätig zu sein? Wie bringt ihr das zusammen? Wie gelingt es euch, einen Schutzraum innerhalb der Hochschule zu schaffen und diesen gleichzeitig mit Aktivitäten in real funktionierenden Institutionen oder Unternehmenskontexten zu verbinden?

HEIKE SCHUPPELIUS

Ich arbeite noch daran, die richtige Balance zu finden, den Studierenden einerseits den Schutzraum der Hochschule zu gewähren und sie andererseits mit der realen Außenwelt in Kontakt zu bringen. Der überwiegende Teil der Projekte, die ich anbiete, dauert ein Jahr. Im ersten Semester geht es um „künstlerische Forschung“, innerhalb derer die Studierenden komplett frei sind und in einem geschützten Raum erkunden können, was immer sie zur Entwicklung eines eigenen Ansatzes und persönlichen Interesses am Projekt benötigen.

Das zweite Semester dreht sich dann in der Regel um die praktische Umsetzung entweder innerhalb oder außerhalb des Hochschulkontextes. Wenn man sich mit den Institutionen „draußen“ einlässt, stößt man schnell auf Einschränkungen, die es zu beachten gilt, und man muss sehr offen und flexibel sein, um sich diesen Regeln unterwerfen zu können.

Als ich 2012 an der HfG mit dem Projekt Die Kunst der Dekonstruktion begann, arbeiteten wir eigentlich rückwärts. Es ging nicht darum, einen Raum zu konstruieren, sondern zu dekonstruieren. Es basierte auf dem bevorstehenden Abriss der Mannheimer Kunsthalle: Der Plan bestand darin, künstlerisch mit dem Gebäude zu spielen. Wir diskutierten ausführlich mit der Museumsdirektorin über verschiedene Ansätze und waren bereit, ähnlich wie Gordon Matta-Clark zu arbeiten, indem wir das Gebäude in zwei Teile teilten, was ohnehin vor dem Abriss erfolgen musste. In Zusammenarbeit mit einem Sprengmeister markierten wir die Orte, an denen er Dynamit für eine Sprengung platzieren würde, und planten gemeinsam den vorgezogenen Abriss einer der inneren Stützen – natürlich ohne die Gesamtstruktur zu gefährden.

„Wenn man sich mit den Institutionen ‚draußen‘ einlässt, stößt man schnell auf Einschränkungen, die es zu beachten gilt, und man muss sehr offen und flexibel sein, um sich diesen Regeln unterwerfen zu können.“ – Heike Schuppelius

Am Ende kam alles anders als gedacht. Der Abriss der Kunsthalle entwickelte sich unerwartet zu einem wichtigen stadtpolitischen Thema und führte zu hitzigen Debatten zwischen BürgerInnen und Stadtverwaltung. Die Verantwortlichen in entsprechenden Ämtern und Positionen waren der Meinung, unser künstlerischer Abriss käme „Öl ins Feuer gießen“ gleich.

Letztlich durften die Studierenden nur einen sehr kleinen Teil des Gebäudes nutzen, weshalb sie den Balkon als Schnittstelle zwischen Kunsthalle und der Stadt Mannheim wählten. Sie organisierten eine Veranstaltungsreihe zum Thema „Verschwinden“, zu der Gäste aus ganz Mannheim kamen: ein Zauberer, der Sohn des Architekten der alten Kunsthalle, der Abrissunternehmer, eine Person, die in einem Hospiz arbeitet, der Künstler Roman Signer und andere, die mit kleinen performativen Präsentationen von ihrer Arbeit und dem Verschwinden aus ihrer Perspektive berichteten. Das Ergebnis war sehr gut bis ins letzte Detail durchdacht, aber es unterschied sich komplett von unseren ursprünglichen Ideen.

Unser aktuellstes Projekt – das wir in Athen zusammen mit Jonathan in einem Projektraum namens Circuits and Currents im Stadtteil Exarchia durchführten – fand ebenfalls in einer Zwischensituation statt und markierte eine weitere Schnittstelle zwischen Universität und realer Welt. Der Projektraum ist mit der Hochschule verbunden und wird von ihr geschützt, gleichzeitig befindet er sich in der Stadt und ist der Öffentlichkeit zugänglich. Damit wird eine andere Situation geschaffen, als es mit einer Ausstellung an der Hochschule möglich wäre. Vielleicht benötigen die Studierenden auch diese Öffnung nach draußen, um sich der Realität und damit der Welt der Kunstgalerien näher zu fühlen.

JONATHAN BEPLER

Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Die Situation in Athen fand in gewisser Weise in der „realen Welt“ statt, aber in beschränktem Maße. Obwohl es die Verbindung zur Hochschule gab, bewegten wir uns in der Kunstwelt, die auch eine ziemliche Parallelwelt darstellen kann. Ich denke beispielsweise an die Kunstwelt von New York, wo Ausstellungen und Performances überwiegend von FreundenInnen und KollegInnen besucht werden, während die „breite Öffentlichkeit“ nur einen kleinen Prozentsatz der BesucherInnen ausmacht.

Die Universität stellt für mich vor allem eine Art Mikro-Gesellschaft dar, insbesondere für darstellende KünstlerInnen, die die unterschiedlichen Aspekte des Systems abbildet: Sie bietet den Raum und die Freiheit, Ideen zu entwickeln; und sie verschafft Zugang zu KünstlerInnen und DesignerInnen – zu Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann – und letztlich zu einer Öffentlichkeit, einem Publikum aus Mitstudierenden und Lehrenden.

Gleichzeitig muss das Publikum auch diejenigen umfassen, die eben nicht nur Freunde sind oder Leute, die das gleiche machen wie man selbst. Diesen Unterschied muss es geben. Die Vielfältigkeit an der Hochschule muss dafür sorgen, dass die Studierenden auf ein öffentliches Publikum vorbereitet sind, das sich möglicherweise etwas weniger wohlwollend verhält. Wenn ich an die Veranstaltung in Athen denke, war das Publikum dennoch sehr freundlich.

„Die Universität stellt für mich vor allem eine Art Mikro-Gesellschaft dar […] die die unterschiedlichen Aspekte des Systems abbildet: Sie bietet den Raum und die Freiheit, Ideen zu entwickeln; und sie verschafft Zugang zu KünstlerInnen und DesignerInnen – zu Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann – und letztlich zu einer Öffentlichkeit, einem Publikum aus Mitstudierenden und Lehrenden.“ – Jonathan Bepler

CJ

Vielleicht könntet ihr kurz das Athen-Projekt zusammenfassen, damit wir alle auf demselben Stand sind?

HS

Im ersten Semester konzentrierte sich die künstlerische Recherche auf das Thema Reenactment. Wir setzten uns mit Tom McCarthys Roman Remainder auseinander, der zufällig auch zur gleichen Zeit von Omer Fast verfilmt wurde. Uns interessierten die antiken und die zeitgenössischen Ruinen von Athen, sowie die aktuelle Situation in der Stadt, und wir arbeiteten an der Idee einer temporären Bespielung leerstehender Orte mit künstlerischen Mitteln. Das war unsere Ausgangsidee, obwohl es später natürlich anders kam.

Die Entscheidung, individuelle Projekte im Kontext von Circuits and Currents am Semesterende zu präsentieren, stellte sich als wirklich interessanter Prozess heraus. Wir diskutierten, ob die Ausstellung in der Hochschule, bei Circuits and Currents oder im öffentlichen Stadtraum stattfinden sollte, bevor wir uns dazu entschieden, an der Schnittstelle dieser Orte zu arbeiten.

Die Studierenden entschieden sich außerdem gegen eine Gruppenausstellung im klassischen Sinn und bespielten stattdessen einen einzigen Ort zehn Tage lang mit unterschiedlichen Aktionen, sodass alle Studierenden jeden Tag eine individuelle Arbeit vorstellen konnten. Der Ort veränderte sich dadurch stark innerhalb dieser zehn Tage und mit ihm das Publikum. Am Anfang kamen noch nicht so viele Leute, aber das Projekt sprach sich immer mehr herum. Jonathan bespielte zusammen mit griechischen Studierenden den letzten, sehr lebendigen Tag der Veranstaltung.

JB

Diese Art von Projekten konfrontiert die ProtagonistInnen definitiv mit der Unvorhersehbarkeit der realen Welt. Das Herausführen der Studierenden aus der Universität beherrschst du wirklich gut, Heike! [lacht]

CJ

In diesem Zusammenhang frage ich mich, wie viel diese Überlegungen mit Kontrolle respektive Kontrollverlust über das eigene Projekt zu tun haben. Sprechen wir über verschiedene Arten von Kreativität? Gibt es eine bestimmte Art und Weise, kreativ tätig zu sein, bei der die Künstlerin oder der Künstler so viel Kontrolle wie möglich haben muss – im Gegensatz zu einer Vorgehensweise, die flexibler und anpassungsfähiger ist und sich stärker externen Einflüssen und Wirkmächten öffnet?

Letzteres scheint mir womöglich besser geeignet zur Umsetzung eines „realen“ Projekts außerhalb der Hochschule. Selbst der scheinbare Komfortbereich einer kleineren Kunstszene, in der der größte Teil des Publikums aus FreundInnen und Bekannten besteht, schließt die Möglichkeit nicht aus, dass man offener für Kompromisse sein muss als an der Hochschule.

JB

Ich stimme dir zu. Aber diese Art Offenheit gegenüber Veränderungen innerhalb eines Prozesses kann auch ein besonders ausgeprägtes Gespür für die Kernidee einer Künstlerin oder eines Künstlers notwendig machen. Beispielsweise braucht es, so denke ich, viel Mut, mit dem Konzept der Unbestimmbarkeit zu arbeiten. Das kann aber eine künstlerische Strategie sein, um voranzukommen. Die Idee dahinter, und das fühlt sich für mich vertraut an, ist, dass ich mir überlege, was ich machen will – und dann schaue ich, was daraus entsteht.

Aber es scheint mir, dass sich viele junge Menschen beim Aufwachsen in der realen Welt mit ihrem künstlerischen Bestreben fehl am Platz gefühlt haben. Die vorherrschende Meinung Kunstwerken gegenüber scheint mir in Bemerkungen wie „Das ist das Lächerlichste, was ich je gesehen habe“ und „Was? Für solche Dinge geben manche Menschen Geld aus?“ zu kulminieren. Und dann kommst du an die Universität und erlebst vielleicht zum ersten Mal eine dir wohlgesinnte Atmosphäre. Die meisten realisieren erst später, dass es auch außerhalb der Hochschule ihnen wohlgesonnene Räume gibt.

„Aber es scheint mir, dass sich viele junge Menschen beim Aufwachsen in der realen Welt mit ihrem künstlerischen Bestreben fehl am Platz gefühlt haben. Die vorherrschende Meinung Kunstwerken gegenüber scheint mir in Bemerkungen wie ‚Das ist das Lächerlichste, was ich je gesehen habe‘ und ‚Was? Für solche Dinge geben manche Menschen Geld aus?‘ zu kulminieren.“ – Jonathan Bepler

CJ

Ich glaube auch nicht, dass es generell so gnadenlos zugeht, wie es auf den ersten Blick scheint. Denkst du, es ist unterschiedlich schwierig in verschiedenen Bereichen – sagen wir, in der bildenden Kunst im Unterschied zur Szenografie?

HS

Ich würde hier nicht zwischen bildender Kunst und Szenografie unterscheiden. Bildende KünstlerInnen, FilmemacherInnen, SzenografInnen, ArchitektInnen, MalerInnen usw.: alle kreieren, produzieren und verwerfen wieder. Aber an einem bestimmten Punkt angelangt, muss sich jeder den rein praktischen Fragen stellen. Manche KollegInnen sind deshalb der Ansicht, dass die Studierenden so schnell wie möglich mit der „realen Welt“ konfrontiert werden müssen. Dem würde ich nicht bedingungslos zustimmen.

Nach unserer Erfahrung in Mannheim blieben wir beim nächsten großen Projekt mit unserer Arbeit innerhalb der Hochschule, was wirklich eine Wohltat war. Ich denke, zuerst muss man eine eigene Sprache, eine eigene Werkzeugpalette für seine Arbeit entwickeln, woraus man Kraft und ein gewisses Maß an Freiheit schöpfen kann – kurz: man muss seinen eigenen Zugang zur Kunst finden.

„Ich denke, zuerst muss man eine eigene Sprache, eine eigene Werkzeugpalette für seine Arbeit entwickeln, woraus man Kraft und ein gewisses Maß an Freiheit schöpfen kann – kurz: man muss seinen eigenen Zugang zur Kunst finden.“ – Heike Schuppelius

CJ

Welche rhetorischen und zwischenmenschlichen Fähigkeiten – im Englischen soft skills – benötigen KünstlerInnen?

JB

Wir kennen alle Menschen, die richtig gut darin sind, über sich selbst und ihre Arbeit zu sprechen – eine Fähigkeit, die in diesen Bereich fällt. Und mir fallen etliche Menschen ein, die berühmt und erfolgreich geworden sind, obwohl ihre Arbeiten nicht allzu viel Substanz besitzen. Das steht im Widerspruch zur romantischen Vorstellung von der Künstlerin/vom Künstler als Person, die sich nur darum kümmert, was sie selbst tut, und die stark genug ist, dass sie von einigen Menschen in ihrer Umgebung wahrgenommen wird – solchen KünstlerInnen hilft dann gewissermaßen die Gesellschaft. [lacht]

Ein solcher Weg ist aber nicht ganz unrealistisch – auch auf diese Weise kann sich Erfolg entwickeln. Denn eigentlich sollte es nicht die Aufgabe von KünstlerInnen sein, sich selbst zu promoten. Ich pflege ein gesundes Misstrauen gegenüber der „Kunst der Überzeugung“ – es ist aber in der Tat eine schwierige Frage.

HS

Es ist auch eine Charakterfrage.

CJ

Soft skills haben viel mit Effektivität zu tun. Wie du schon sagtest, es gibt Menschen, die so gut darin sind, dass sie bis zu einem bestimmten Punkt gelangen, indem sie sich sehr effektiv vermarkten. Ich vermute, das weist auch in Richtung der Frage danach, wie effektiv oder effizient zu sein kreative Menschen lernen müssen.

HS

Es ist eine Frage dessen, wie weit du gehst. Innerhalb eines Praktikums bekommst du beispielsweise einen sehr guten Eindruck, wie effizient Dinge draußen funktionieren. Aber wenn du ein eigenes größeres Projekt realisierst, ist das etwas anderes. Denn dann brauchst du Kraft, um deine Ideen zu verteidigen, damit sie nicht von pragmatischen Überlegungen beiseite gefegt werden. Und in Bezug auf den anderen, von dir bereits erwähnten Aspekt zum Thema Selbstpräsentation: Die Präsentationen während der Seminare sind eine sehr gute Übung dafür, denn wir diskutieren über jede einzelne Arbeit und die künstlerischen Ideen in einem geschützten Raum.

„Wenn man irgendwas an der Universität erreichen will, muss man in der Lage sein, mit Menschen zu kommunizieren und kleinere Projekte zu präsentieren. Wir nennen das im Englischen crit: wenn Studierende in der bildenden Kunst etwas präsentieren und darüber sprechen müssen“ – Jonathan Bepler

JB

Diese Möglichkeiten und Strukturen existieren an der Hochschule. Wenn man irgendwas an der Universität erreichen will, muss man in der Lage sein, mit Menschen zu kommunizieren und kleinere Projekte zu präsentieren. Wir nennen das im Englischen crit: wenn Studierende in der bildenden Kunst etwas präsentieren und darüber sprechen müssen – was es in meinem Musikstudium nicht gab. Das ist eine gute Möglichkeit zu lernen, die eigene Arbeit für andere zu kontextualisieren. Und das ist nur noch einen Schritt weit von einer gesunden Form des Marketings entfernt.

HS

Insgesamt hängt es stark davon ab, wie man letztlich arbeiten will: arbeitsteilig, im Team oder für sich allein. Theater ist natürlich eine extreme Form der Zusammenarbeit, das andere Extrem ist der einsame Künstler/die einsame Künstlerin, der/die allein in seinem/ihrem Atelier arbeitet. Ich kenne beide Versionen. Die Zeit an der Hochschule gibt einem die Möglichkeit herauszufinden, welcher Typ KünstlerIn man ist.

Erfahren Sie mehr über den Jahresbericht 2015/2016